いつ、なぜ、この本を手に取ったのか覚えていないのだけれど、恐らく20年近く本棚にある本。手に取るだけで心が穏やかになる、まるでお守りのような櫻田的珠玉の名作の一つ。

カポーティの「草の竪琴」もそうだけれど、この本、ドーデーの「風車小屋だより」は、心のささくれをなぜ、優しい気持ちにしてくれます。

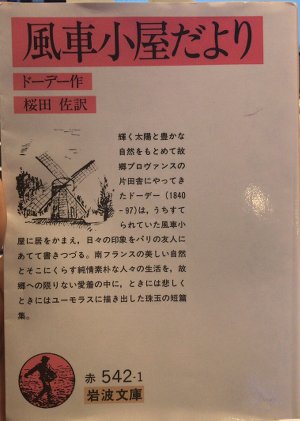

1932年日本語版の初版だそう。

草の竪琴のは繊細でノスタルジックだけど、風車小屋だよりは素朴で何気ない普通のお話で「よ〜し、癒してやるぞ!」的なのが皆無なんだけれど、心の奥、無意識のやわらかい領域にすっと入って来る、不思議な浸透力持った短編集です。

「アルルの女」という戯曲は有名だと思いますが、それは、この短編集の中のたった6ページの短い一編に、ビゼーが曲を付けたものだそう。びっくり知らなんだ。

Youtube: ビゼー:アルルの女(第1組曲・第2組曲)カラヤン ベルリンフィル

純粋素朴な村人や動植物への限りない愛情

本の紹介は、素晴らしい表紙の文章を拝借いたしましょう。

輝く太陽と豊かな自然をもとめて故郷プロヴァンスの片田舎にやってきたドーデーは、うちすてられていた風車小屋に居をかまえ、日々の印象をパリの友人にあてて書きつづる。南フランスの美しい自然とそこにくらす純情素朴な人々の生活を、故郷への限りない愛着の中に、ときには悲しく、ときにはユーモラスに描き出した珠玉の短編集

何か大それた教訓があるわけでも、心振るわす感動や、めくるめく冒険があるわけでもない。どこか淡々と客観的に、村人に聞いた「ちょっとした」小話を暖炉の前で話すような(いや、友人宛に書き綴ったよ形式ですが)、そんな短編集です。

やぎが逃げたり、脳みそが金でできていたり、食欲に負けた司祭や、羊飼いの恋心、ラバが復讐したり。

悲喜劇だったり、ちょっと残酷だったり、おっちょこちょいだったり、欲をかいて失敗したり、ほんとーにたわいもない話もあったり・・・その一つ一つの出来事が、人間や動物、自然への愛に溢れていて、なんだかほんわかした気持ちになるのです。

#古いので、文字が小さく、そして紙が茶色く変色している・・。

情景描写の鮮やかさといったら!

著者が見ているプロヴァンスの片田舎の風景、情景、人々の息づかいが、そのまま脳内に再現されるような感じ。

少し引用すると

一番美しいのはみかんの林だ。丈夫な木の葉が、ラック塗りのさらの上の氷菓子のように、雪をそのまま載せている。果物は皆雪の粉を浴びて、薄い白布に包まれた金のように美しく柔らかく、その光もつつましい。何とはなしに、教会のお祭り、うすぎぬの法衣の下に着た赤い僧服、透かしレースをかけた祭壇の金泥、といった感じがする・・(これはアルジェリアの風景なんですが・・)

こんなふうに全編を通して表現がとーーーーってもゆたかで、しかも一部単語がわからなかったりするんだけれど、それを想像で勝手に補うことで、さらに想像力がかき立てられ、ますますひきこまれます。

ナポリの衣装をプロヴァンスふうのバラ色に縁取った上着に着替え、帽子の上には、カマルグ産のイビ島の大きな羽毛が震えていた。〜すなわち黄色いつげのさじと、サフラン色の衣装を授けるために待っている。

ちょっと横道それますが、光野桃さんのヴァンテーヌ節であるところの、洋服の色味やディテールの豊かな表現が大好きで、それを思い出しつつ。(美しそうだけど見た事が無いものが入っているところも似ている)

プロヴァンスの自然が彩る鮮やかな色彩、ぶどう酒の芳醇な味わいや、パンの香り、祭りのお囃子やヤギの声、緞子やレースの質感・・・5感全てが常に刺激され、脳内に、村人の生活やプロヴァンスの小道や山々、夜の静けさが鮮やかに投影され、その桃源郷のような情景に身を委ねると、心が自然にほどけていきます。

サガンさんのやぎ、法王のロバ、キュキュニャンの司祭・・・どの短編が一番良いかとか、心に残ったか、ではなくて、その全てが織り成す一枚のタペストリーを愛おしむような、そんな短編集。

あぁ、もう絶版なのね・・・。

一編一編はとても短いです。ちょっと心が疲れた時にお一ついかがでしょう。